おはようございます。土屋です。

昨日は3月3日の雛祭りでした。

月日は移り行くもので早いものですね。

雛祭りといえば、私にとっては芭蕉です。

平成17年2月11日撮影 隅田川の万年橋より、

読売新聞社を眺めると遠くの向こう岸には芭蕉が鎮座しています。

この上の写真のどこに芭蕉がいると思いますか?

芭蕉翁です。

私の敬愛する芭蕉は、元禄時代に隣には紀伊国屋文左衛門が立派な豪邸(庭)を建築していたというのに、

ここ深川の地でひっそりと隠居していました。

「奥の細道」に出発する前には、曽良など門人たちもよく訪れていました。

奥の細道の有名な序文があります。

「月日は百代の過客にして、行かふ年も又旅人也。

舟の上に生涯をうかべ、馬の口とらえて老をむかふる物は、日々旅にして旅を栖とす。

古人も多く旅に死せるあり。予もいづれの年よりか、片雲の風にさそはれて、

漂泊の思ひやまず、海浜にさすらへ、去年の秋江上の破屋に蜘の古巣をはらひて、

やゝ年も暮、春立る霞の空に白川の関こえんと、そゞろ神の物につきて心をくるはせ、

道祖神のまねきにあひて、取もの手につかず。

もゝ引の破をつゞり、笠の緒付かえて、三里に灸すゆるより、松島の月先心にかゝりて、

住る方は人に譲り、杉風が別墅に移るに、

草の戸も住替る代ぞひなの家

面八句を庵の柱に懸置。」

現代語訳を紹介させて頂きましょう。

「月日というのは、永遠に旅を続ける旅人のようなものであり、来ては去り、

去っては来る年もまた同じように旅人である。

船頭として船の上に生涯を浮かべ、

馬子として馬の轡(くつわ)を引いて老いを迎える者は、

毎日旅をして旅を住処(すみか)としているようなものである。

古人の中には、旅の途中で命を無くした人が多くいる。

私もいくつになった頃からか、ちぎれ雲が風に身をまかせ漂っているのを見ると、

漂泊の思いを止めることができず海ぎわの地をさすらい、

去年の秋は、隅田川のほとりのあばら屋に帰ってクモの古巣を払い、

しばらく落ち着いていたが、しだいに年も暮れて、春になり、

霞がかる空をながめながら、

ふと白河の関を越えてみようかなどと思うと、

さっそく「そぞろ神」がのりうつって心を乱し、おまけに道祖神の手招きにあっては、

取るものも手につかない有様である。

そうしたわけで、ももひきの破れをつくろい、笠の緒を付けかえ、

三里のつぼに灸をすえて旅支度をはじめると、さっそくながら、

松島の名月がまず気にかかって、住まいの方は人に譲り、

旅立つまで杉風の別宅に移ることにして、その折に、

「人の世の移ろいにならい、草葺きのこの家も、新たな住人を迎えることになる。

これまで縁のないことではあったが、節句の頃には、

にぎやかに雛をかざる光景がこの家にも見られるのであろう。」

と発句を詠んで、面八句を庵の柱にかけておいた」

「おくのほそ道文学館」さまより、引用させて頂きました。

ありがとうございました。

実は、東京駅からこの芭蕉記念館まで徒歩で行きました。。

大体1時間くらい歩きまして、帰りにタクシーに乗ったのですが、

運転手さんに笑われてしまいました。

その運転手さんも偶然ですが、芭蕉が好きで、

栃木の黒羽とか、私のお膝元の山寺などに

埼玉の自宅から下道でドライブして楽しんでいるとのことでした。

村山の蕎麦街道にも行って山形蕎麦を堪能しているらしいですので、

私のほうからも「大石田の「なんば」と「きよ」も絶品ですよ」と伝えておきました。

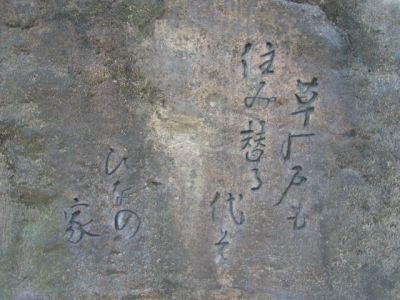

芭蕉記念館には、「草の戸も住替る代ぞひなの家」の石碑があります。

感動です。

芭蕉ファンにとっては感涙物です。

クローズアップしましょう。

私流、土屋幸太郎風の訳。

「私の住んでいるこのボロボロで殺風景で、

まるで女っ気も子供がいる騒がしさもないヒッソリとした家をもうすぐ空けよう。

松島などの名勝地の歌枕を一度見てみたい。

たとえ死んだとしても、それが本望だ。

さて、この家には、次の入居者が決まっているらしい。

その人は、家族があり、女の子もいるそうだ。

来年の私のいないこの家にも、雛祭りで桃の節句はさぞ賑やかになるであろう。

私は、かならず北を目指そう」

という訳で、山形から上京しても芭蕉にうっとりとしていたのでした。。

さて、そこで私が見つけたものは。

本物の植物の「芭蕉」です。

芭蕉の家には、芭蕉を植えてあったと言われています。

松尾芭蕉の本名は、幼名が金作(きんさく)、

元服してからは松尾忠右衛門宗房(むねふさ)と名乗り、

実は「芭蕉」という名前はずっと後年の俳号(ペンネーム)なのです。

少し時期外れのようでして、芭蕉も可哀相に枯れ気味です。

漢方コラムは、生薬の漢方的な解説を載せることにより完成となりますので、

今回も大塚敬節先生の「漢方と民間薬百科」より引用させて頂きます。

![]() バショウ 芭蕉

バショウ 芭蕉

(バショウ科)

薬用部位

葉 根 茎

薬効

浮腫(むくみ) とげのたったとき 陰嚢のはれ 毛はえ薬 毒虫刺され かぜ(感冒) 頭痛 挫傷(くじき) ただれ 脳出血 せき(咳漱)

使用法

1 浮腫

根をせんじて飲むと、尿の出をよくし、浮腫を去る効がある。

葉のしぼり汁を飲んでもきく。

2 とげのたったとき

とげのたったとき、のどの骨のたったときに、

1回に葉の黒焼き5gほどを酒で飲む。

酒ののめない人は、白湯(さゆ)で飲んでもよい。

また、葉を黒焼きにせず、そのまま粉末として飲んでもよい。

とげの抜けること奇妙である。

3 陰嚢のはれ

陰部や陰嚢のはれたときには、

はれたところを葉で包んでおくとよい。

包みかえるたびに、はれが減じ、三日もたつと、もとのようになる。

この際、衣服が汚れないように注意すること。

4 毛はえ薬

根と、キリ(桐)の枝または葉を、それぞれ黒焼きにし、

等量をまぜて、ゴマ油でねって患部にぬるとよい。

5 毒虫刺され

生の葉で巻いておくと早くなおる。

6 かぜ

根をせんじて飲むと、熱が下がる。

根のしぼり汁でもよい。

7 頭痛

根のしぼり汁を、こめかみにぬる。

また、せんじて飲んでもよい。

8 挫傷

根、葉とも粉末にして、飯粒でねって患部につける。

9 ただれ

葉の黒焼きをつける。

10 脳出血

脳出血の後遺症でマヒの残っているものに、

葉または根をせんじて飲む。

11 せき

葉のしぼり汁を飲むとよい。

また茎(葉柄)のしぼり汁でもよい。

熱と浮腫の妙薬

森立之(枳園)という医師は、どうしても熱の下がらないときや、

いろいろと手をつくしても浮腫の去らないときには、

葉のしぼり汁がきくということを聞いて、

この二つの場合に試みたところ、いつも奇効があった、と述べている。

「草の戸も住替る代ぞひなの家」

雛祭りといえば、私が喜多方に行ったときに撮影していた画像があります。

最後は、喜多方の雛人形を紹介して漢方コラムを終わることにしましょう。

モーツアルトのジュピターなどを聴かせがら、

おいしいお酒をつくる小原酒造の道路をはさんで斜め前にある

「蔵屋敷あづまさ」です。

となりには、会津うるし美術館があります。

ああ、なんて素敵な店内でしょう。

東京や大阪などの首都圏のお客様は、ぜひここを訪れてみてください。

素晴らしいです。(料理もおいしい)

会津地方では、新春を祝い、「商売繁盛」を祈願して

「玉飾り」を店内に飾ります。

そうそう、忘れていました平成17年1月16日撮影です。

この日は、物凄い大雪でした。

奥羽本線は雪のため、3時間くらい不通になり、

東北道も雪で閉鎖となりました。

あづまささんでは、予定した観光客が田島にもバスが到着していないとのことで

困っていたようでした。

蔵屋敷あづまささんの店内には、ちょうど雛人形が飾ってありました。

喜多方の旧家で食事をできる喜びと

雪に閉ざされた生活の中でも、

店内には玉飾りや雛飾りなど、

ほんのりと春を喜ぶ気持ちが感じられ

心が温かくなりました。

芭蕉もこのような景色を想像して、遠い旅路に出発したのでしょうか?

05/04/06 追記です。

土屋薬局メールマガジンVOL12号

「漢方で免疫力を高める花粉症対策(深川で芭蕉翁を思う(東京ウオーキング)」では、

東京駅から深川の「芭蕉記念館」へウオーキングをした模様を編集長コラムとして掲載しています。

また、本日(05/04/06)に「ココログ版土屋薬局 中国漢方通信」に画像つきで再度掲載しています。

「漢方コラム「芭蕉と蔵屋敷あづまさの雛飾り」をアップしました。 」

お時間がありましたらご覧頂ければ、幸いです。