中医学の視点から目の健康を考える

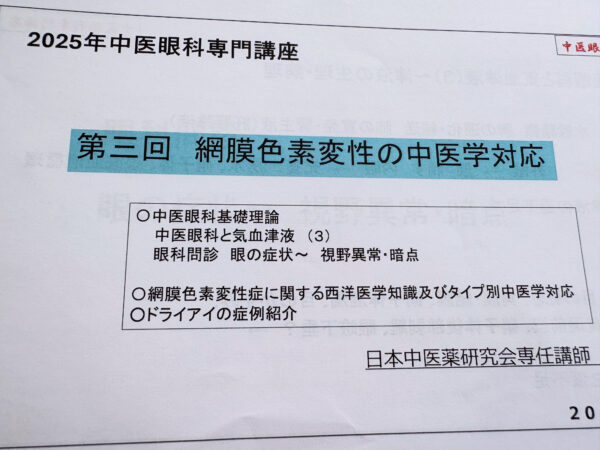

2025年中医眼科専門講座「第3回 網膜色素変性の中医学的対応」を10月2日にWEBで受講しました。

今回の研修では、まず中医眼科の基礎と気・血・津液(気血水)の関係について学び、

その上で正常眼圧緑内障と網膜色素変性症について詳しく学びました。

網膜色素変性症とは

網膜色素変性症は、夜盲(暗いところで見えづらい)や視野狭窄が徐々に進行するのが特徴の内障眼病です。

網膜の感光細胞や網膜色素上皮細胞が損傷する、遺伝性かつ進行性の疾患とされています。

主な症状としては:

- 夜間や暗所での視力低下

- 暗順応の遅れ

- 視野障害

- 色覚異常

- 視力低下

最重度では失明に至ることもあります。

現代医学での治療の考え方

現在の治療では、以下のような方法が一般的です。

- 生活指導(疲労を避け、目の酷使を減らす)

- サングラスの着用(紫外線防御)

- 視覚補助具の活用

薬物療法としては、ビタミンA・E・ルテイン・循環改善薬などが使われ、将来的には遺伝子治療や網膜移植、人工網膜の研究も進んでいます。

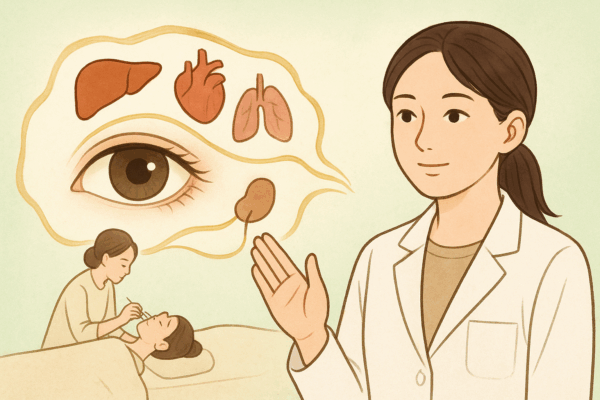

漢方(中医学)での見立て

中医眼科の視点では、網膜色素変性症は主に以下の3タイプに分類されます。

肝腎不足(かんじんふそく)

→ 目は「肝の竅(あな)」とされ、肝腎の精血が不足すると視機能が低下します。

脾気虚弱(ひききょじゃく)

→ 栄養(気血)を生み出す力が弱く、目まで充分な血が届かない状態。

腎陽不足(じんようふそく)

→ 生命エネルギーの源である腎の陽気が足りず、全身の代謝・温煦力が低下。

これらの弁証に基づいて、体質を整えながら目の働きを高めていくのが中医眼科の基本的な考え方です。

研修の中で思い出したこと

今回の講座を受けながら、昔のことをふと思い出しました。

私が24歳の頃、高円寺の中医学塾で1年間学んでいた時代のことです。

当時の班長は、現在もご活躍の吉祥寺東西薬局の猪越先生。

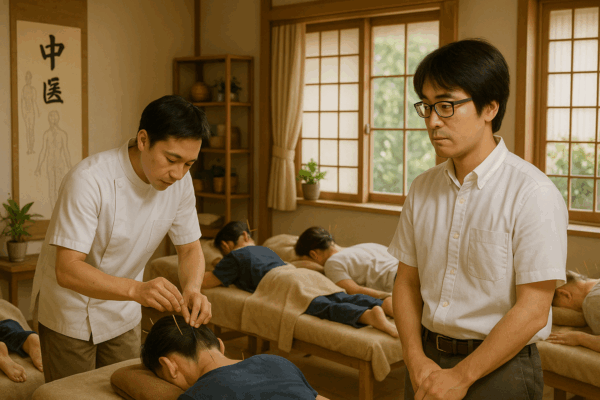

一緒に、とある関東の中医学と鍼灸が併設されている施設に見学に伺いました。

そのとき、治療を受けている患者さんが全員、目の疾患で通われており、「鍼灸で目を治療する」という現場を初めて見たのを覚えています。

今回の研修でその記憶がよみがえり、「まだまだ目のことで困っている方がいる。婦人科系に限らず、目の疾患でもお役に立てるよう勉強を続けていきたい」と改めて思いました。

初めての鍼体験と“経絡の響き”

余談になりますが、その見学のときに人生で初めて鍼を打ってもらいました。

腕の上腕のツボに鍼を打ってもらったところ、経絡に沿って目の奥が「ドン」と押されるような感覚がありました。

驚いて先生に伝えると、「このツボはまさに目に響く経絡上のツボですよ」とのこと。

私はまるで“経絡人形”そのままに反応してしまい、「土屋幸太郎、恐るべし」と笑われました。

ちなみに、こうした体質の人は千人に一人くらいだそうです。

漢方薬では経絡に響くような感覚は起こりませんから、あらためて「鍼灸ってすごいな」と思った出来事でもありました。

おわりに

今回の研修を通じて、中医学の深さ、そして目の健康を支える漢方や鍼灸の可能性を再確認しました。

これからも、婦人科だけでなく眼科・自律神経・慢性疾患など幅広い分野で、少しでも皆さまのお役に立てるよう、研鑽を重ねてまいります。

三連休初日の本日も、どうぞよろしくお願いいたします。

薬剤師・認定不妊カウンセラー・国際中医師(中国政府認定A級)

土屋幸太郎

この記事の内容は、Instagramでもご紹介しています。

写真やイラストを交えながら、**「中医眼科から見る網膜色素変性症の漢方的対応」**についてわかりやすくまとめています。

よろしければこちらもご覧ください🍒

網膜色素変性症やドライアイ、視力低下、緑内障などでお悩みの方は、まず土屋薬局までメールでご相談ください。中医眼科の視点から、体質に合わせた漢方や鍼灸によるケアの可能性をご案内いたします。

▶ 目の関連ブログはこちらです。

インスタグラムの記事はこちらです。参考になりましたら、幸いです。

https://www.instagram.com/p/DPpXw7BEjwa/?utm_source=ig_web_copy_link

https://www.instagram.com/p/DPqZVUakZDa/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

Instagramでは妊活の体づくりやお客様の声を日々発信しています。

最新情報はこちらからご覧ください🍒